西南大学刘晓姣博士在Soil Biology & Biochemistry发表研究论文

2021年6月,西南大学植物保护学院丁伟教授团队成员刘晓姣博士在农林科学一区Top期刊Soil Biology & Biochemistry(IF2020=7.609)发表题为“Decomposing cover crops modify root-associated microbiome composition and disease tolerance of cash crop seedlings”的研究论文。该论文首次解释了应用覆盖作物对经济作物根部相关微生物群落组成的影响,揭示了土表覆盖作物可以优化作物根部微生物群落,强化根际生物屏障,增强植株抗病能力,对土传病害有较好的防控效果。研究结果为采用覆盖作物优化根际土壤环境、防控土传病害提供了重要的理论依据。

土传病害的发生往往与农作物的耕作方式密切相关。连作(continuous cropping)在我国是一种较为常见的耕作方式,广泛用于具有较高经济效益的作物。然而随着栽培年限的增加,作物土传病害发生频繁,轻者可致减产减收、作物品质下降,重者甚至出现绝收等情况。土壤微生物群落的变化是影响土传病害发生最主要的生物因素。而作物根部微生物主要来源于土壤微生物,包含了生活在根内部(endosphere)和根表面(rhizoplane)的微生物。根部微生物群落形成了作物抵御土传病原菌入侵的最后一道屏障,在根部生境活动中对作物的生长和健康状态起着重要的影响作用。

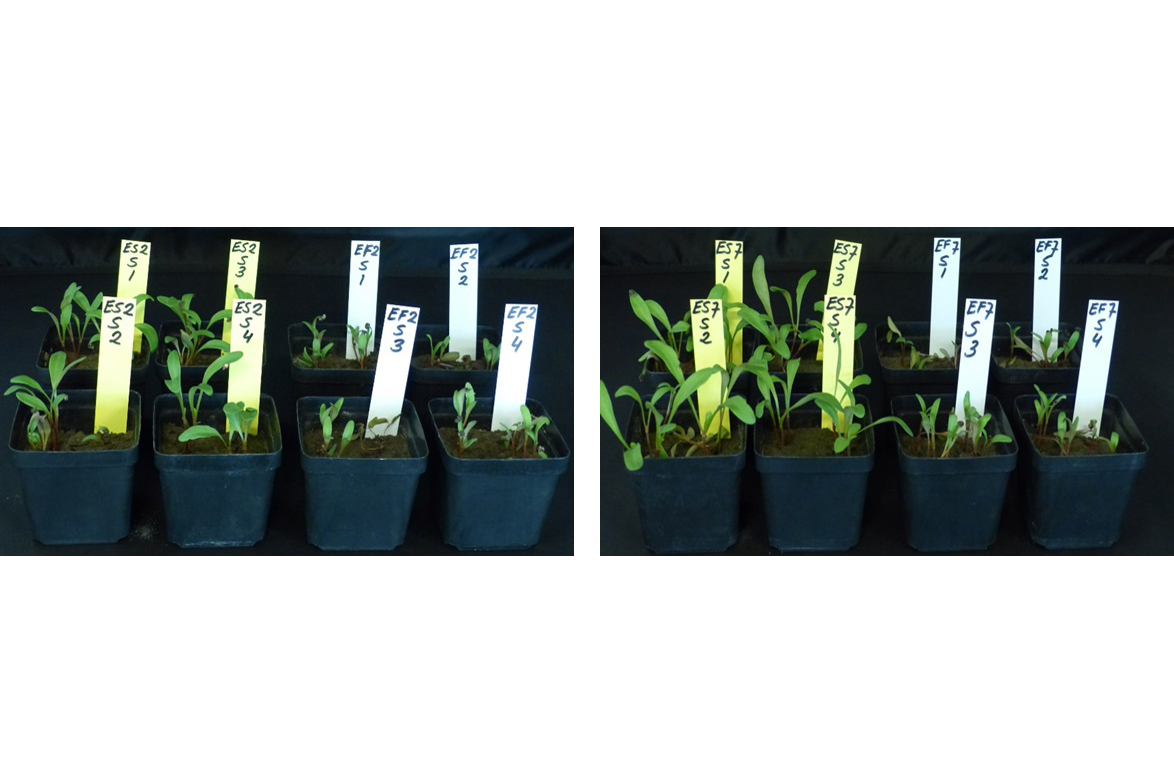

覆盖作物作为活性的生物质材料,对土壤具有提高肥力、改善结构的作用,在生产中应用广泛。近年来,有研究报道,覆盖作物的种植对于土壤微生物群落结构也具有较强的影响。但不同的覆盖作物影响效力不同,且对土传病害的发生不完全具有抑制作用,相反有些类别的覆盖作物会加剧土传病害的爆发。在此背景下,本研究探讨了应用7种不同科的覆盖作物,对4种经济作物的根部微生物群落和抵御土传病害的影响。研究结果表明:覆盖作物自身的元素组成比覆盖作物的物种同一性影响更大;高质量的残余物(低C/N比)引起了根部微生物变形菌(Proteobacteria)的显著变化,对幼苗的存活率增加更有利;对不同的经济作物搭配合理的覆盖作物,效果更为明显;覆盖作物和掩埋绿肥具有相似的功能,都可以强化生物屏障,抵抗土传病原菌的入侵。

该论文通讯作者是西南大学丁伟教授与荷兰皇家科学院生态研究所Wietse de Boer教授,论文第一作者是团队成员刘晓姣博士,研究工作受中国烟草总公司重点项目(SYC202010)资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071721002169

图1 发表文章信息 图2 覆盖作物Phacelia(左)与Vetch(右)对幼苗生长的影响

供稿人:刘晓姣