丁伟教授团队构建杀螨剂递送纳米体系为害螨高效绿色防控提供新策略

9月2日,西南大学植物保护学院丁伟教授团队在中科院1区TOP期刊Environmental Science: Nano (IF2020=8.131)发表题为“Graphene oxide-acaricide nanocomposites advance acaricidal activity of acaricides against Tetranychus cinnabarinus by directly inhibiting the transcription of a cuticle protein gene”的研究论文,首次构建了以氧化石墨烯纳米片为载体的杀螨剂递送纳米体系,揭示了氧化石墨烯对杀螨剂增效作用的分子机制。西南大学为该论文成果的唯一完成单位,丁伟教授为该论文通讯作者,周红博士为第一作者,本科生刘思思为共同第一作者。

提高农药的有效利用率不仅是农药科学研究中的重要方向,而且是实现国家“减药增效”战略的重要手段。因滥用杀螨剂而对人类健康和自然环境产生的负面影响,已经引起了社会各界愈发广泛的关注。因此,提高杀螨剂的使用效率和减少其负面影响已成为环境化学和农业化学的重要课题。基于氧化石墨烯(GO)的农药递送系统在提高农药的使用效率和减少滥用农药的负面影响方面显示出了出巨大的潜力。然而,氧化石墨烯对杀螨剂增效作用的分子机制目前尚不清楚。

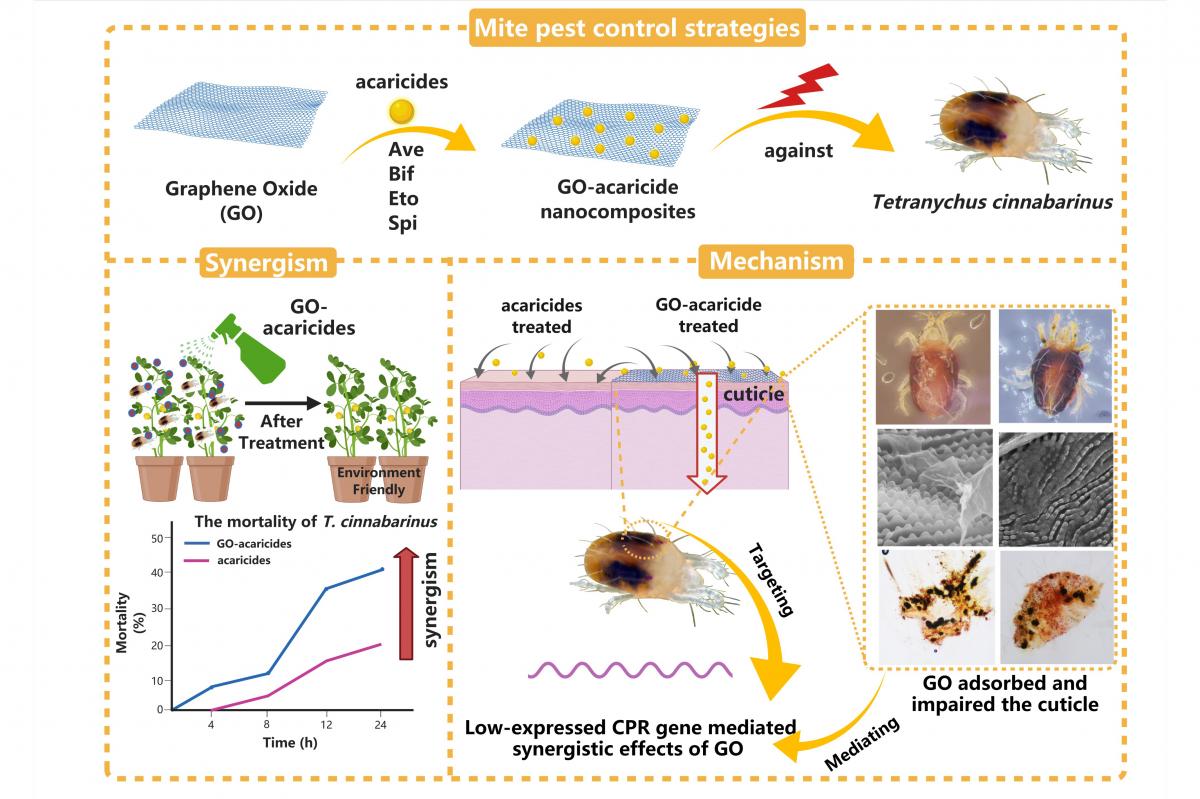

本文首次构建并表征了一种以氧化石墨烯纳米片为纳米载体的杀螨剂纳米体系,用于递送4种全球最畅销的杀螨剂(阿维菌素、联苯肼酯、乙恶唑和螺螨酯)防治朱砂叶螨(一种蜘蛛螨害虫)。研究结果表明,氧化石墨烯通过结合表皮蛋白(CPR),抑制CPR基因的表达,吸附和损伤螨的角质层,增加角质层的杀螨剂通透性,从而显著提高杀螨剂的效力。此外,通过RNAi技术沉默CPR基因导致害螨脱水,扰乱螨角质层的构造,增加角质层的通透性和螨对GO-杀螨剂复合物的敏感性,这与GO对杀螨剂协同增效的表型一致,表明了氧化石墨烯对朱砂叶螨协同杀螨作用的分子机制是由低表达的CPR基因介导的。

本研究首次系统性证明了氧化石墨烯是一种极具前景的杀螨剂增效剂,其对杀螨剂增效作用的分子机制为直接抑制介导杀螨剂抗性的表皮蛋白(CPR)基因的转录。此外,氧化石墨烯-杀螨剂纳米复合材料对于抗性和非抗性蜘蛛螨均具有较强的杀螨活性,从而可以减少因频繁使用化学杀螨剂而造成的环境污染。本研究为害螨的绿色科学防控提供了强有力的理论依据和技术支撑。

此研究得到国家自然科学基金面上项目、重庆市研究生科技创新项目的资助。

本研究成果原文链接:https://doi.org/10.1039/D1EN00521A

图1 发表文章信息 图2 氧化石墨烯纳米片对杀螨剂增效作用的分子机制

供稿人:周红